ついに、誰でもリスクゼロで書籍の出版ができるようになりました。

AmazonのKindleペーパーバックという機能により、電子書籍を紙でも出版できるようになったのです。

書籍出版と言えば、在庫を抱えるというイメージがあります。

そこには少なからずリスクが存在し、無名執筆者にとっての参入の障壁になっていました。

Kindleのペーパーバックでは、発注を受けてから、印刷製本を行い、配送するというやり方を取るため、在庫リスクがゼロになります。

もちろんこのやり方には、納期が遅くなるというデメリットもありますが、その辺りは、配送のスペシャリストであるAmazonだから実現できたのかもしれません。

本記事では、筆者が最近出版した電子書籍をペーパーバックに対応させたので、その体験記をまとめます。

感想をひとこと言っておくと、少し手間がかかりましたが、やってよかったです。感動しました。

目次

Kindleのペーパーバックとは

Kindleとは、Amazonが運営する電子書籍のマーケットです。

Kindleに電子書籍を出版する場合、KDP(Kindle Direct Publishing)というサイトに、原稿や表紙を登録します。

従来のKDPでは、電子書籍のみに対応していましたが、2021年10月から電子書籍を紙で出版するペーパーバックの機能が追加されました。

ペーパーバック出版は、まず、書籍を電子書籍として出版した上で、ペーパーバックに対応した原稿、表紙を登録するという流れになります。

Kindleペーパーバックのメリット・デメリット

執筆者のメリット

出版した電子書籍を紙の本にできる(嬉しい)

筆者は、電子書籍の出版を何度か経験していますが、電子書籍は、何となく形のないものを売っているような気がしていて、物を売っている実感がありませんでした。

今回、著者用コピーとして届いた自分の本を手にとったときは、「おー!」と声を上げました。自分はちゃんと本を売っていたのだなと思い、とても感動しました。

筆者にとっては、これが最大のメリットです。

在庫を抱えない

ペーパーバックでは、発注を受けてから印刷、製本を行うため、在庫という考え方がありません。

電子書籍と同じく、リスクゼロで販売することが可能です。

販売の選択肢が増える

販売方法として、単純に、電子書籍の販売に加えて、紙本の販売が選択肢として増えます。

選択肢は多いに越したことはありません。

読者のメリット

読み方の選択肢が増える

人によっては、電子書籍はどうも苦手だという人もいると思います。

読み手にとって、読み方の選択肢が増えることがメリットの1つです。

プレゼントとして購入できる

実際の本としてプレゼントすることができます。

電子書籍をプレゼントすることも可能と思いますが、される側としては嬉しさ半減です。やっぱり物質としての本がありがたいです。

執筆者のデメリット

出版手続きに手間がかかる

印刷・製本イメージを合わせる必要があり、電子書籍の出版よりも明らかに手間がかかりました。

どんな手間があるかは後述します。

読者のデメリット

手元に届くまで時間がかかる

ペーパーバックでは、発注を受けてから印刷、製本を行うため、届くまで1週間程度かかります。これが最大のデメリットかもしれません。

値段が高くなる

印刷、製本コストがかかるため、電子版よりも値段は高くなります。

Kindleペーパーバックを実際にやってみた

基本戦略

Kindleペーパーバックでは、出版前に著者用コピー(著者が印刷物に問題がないか確認するためのテスト印刷本)で確認することが可能ですが、著者用コピーは有料です。

何の下調べもせずに感覚で設定していたら、細かいところが気になる筆者のことですから、何度も著者用コピーを買うことになります。

なので、ちゃんと調べて、これだというものを設定しようという基本戦略をとります。筆者が単にケチというのもあります。

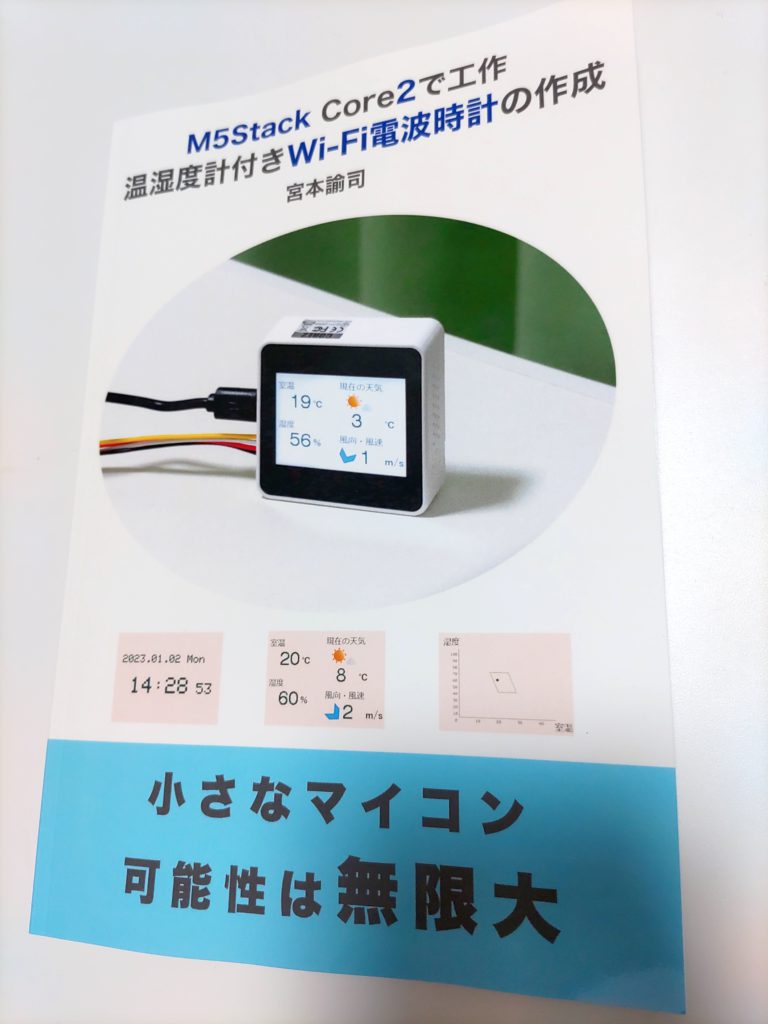

ペーパーバック化の対象書籍紹介

今回、ペーパーバックで出版する書籍は、筆者が既に電子書籍として出版している

『M5Stack Core2で工作 温湿度計付きWi-Fi電波時計の作成』という書籍です。

プログラミングで工作してみたい方向けに、好評発売中です。

ページ数は100ページ未満、原稿はWordで書いています。

プログラムを扱うため、文字の中にソースコードが含まれます。

原稿修正 – 本のサイズを決める

ペーパーバックで出版可能なサイズがあり、いずれかを指定します。

本書は152mm×227mmを選択しました。

Wordの[レイアウト]-[サイズ]-[その他用紙サイズ]で指定します。

原稿修正 – 文字サイズ設定

文字サイズは、電子書籍と違って読者が調整できないため、執筆者側が気を遣う必要があります。

ペーパーバックの文字サイズは、規定で7pt以上となっていますので、本書では、本文を9pt、ソースコードは7ptとしました。

原稿修正 – 余白設定

裁ち落としとは

筆者は初めて聞く言葉でした。「たちおとし」と読むようです。

裁ち落としは、製本する際に各ページのサイズを合わせるために隅を切り落とす作業のことです。

KDPで裁ち落としを利用するパターンとしては、ページのぎりぎりまで印刷したい場合です。そうでなければ、裁ち落としなしを選択できます。(但し、表紙は裁ち落としありになります)

今回出版する書籍は、本文ページ裁ち落としなしとします。

余白の考え方

余白は本のページ数によって最適値が異なります。

特に気にする部分が内側(のど)の部分です。内側はページ数が多ければ多いほどタイトになり、その分余白が必要になります。

Wordでの設定方法は、メニューの[レイアウト]-[余白]-[ユーザー設定の余白]を開き、複数ページの印刷設定で印刷の形式を[見開きページ]とし、内側(mm)、外側(mm)、上下(mm)を設定します。

本書のページ数は100ページ未満となったため、内側15mm、外側10mm、上下15mmを設定しました。

原稿修正 – リンクのURLを明記する

本書にはURLを文字列にハイパーリンクとして設定しています。

電子書籍の場合は、リンククリックでURL接続できますが、紙の本ではURLを記載するようにする必要があります。

表紙の作成

表紙は、電子書籍のものよりも高解像度の画像を要求されます。

要求される解像度は、本のサイズによって異なりますが、本書では、裏表紙含め、7442 × 5508 ピクセルの画像ファイルが要求されました。

やはり印刷物にする場合は、このぐらいの高解像度でないときれいに仕上がらないのでしょう。

表紙の作り方の流れは、下記になります。

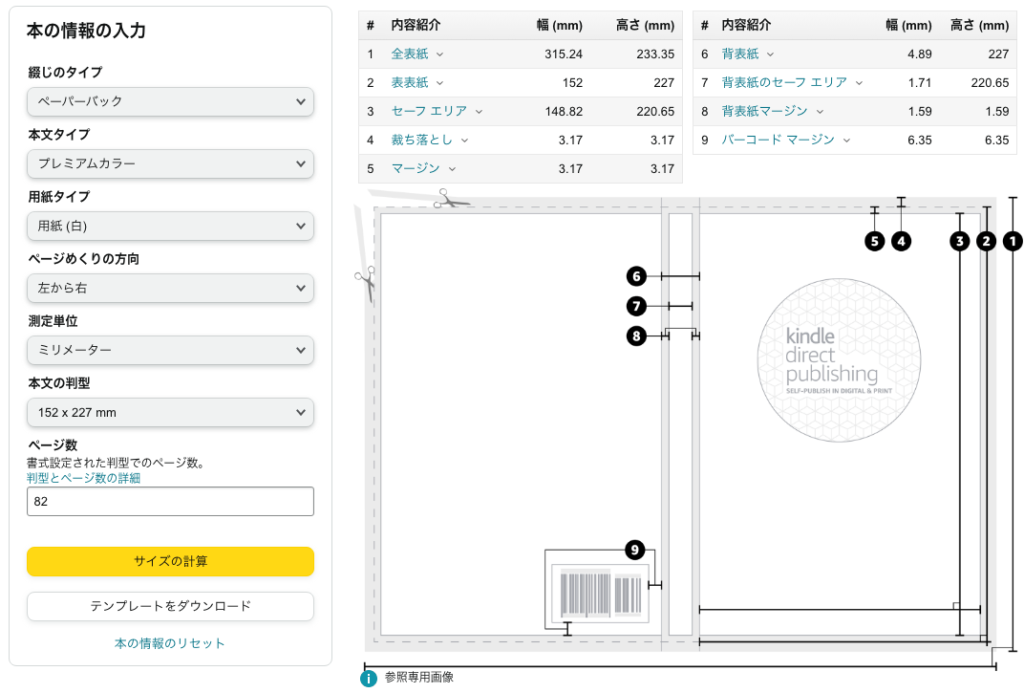

- KDP表紙計算ツールで表紙のテンプレートをダウンロード

- 表紙のテンプレートに沿って表紙画像を作成

KDP表紙計算ツールで、本のサイズや、ページ数等から表紙サイズを計算し、テンプレートをダウンロードします。

本書の算出結果は下記のようになりました。

「テンプレートをダウンロード」ボタンをクリックして、表紙のテンプレート画像をダウンロードします。

その後、画像編集ソフトで、テンプレートの画像に被せる形で、表紙を作成していきます。

バーコード位置には、上からバーコードが印刷されますので、気をつけましょう。

出版設定

Wordファイル、表紙を作成したら、PDF出力し、KDPに登録します。

ペーパーバックのアクションのメニューから、「印刷版の本のコンテンツの編集」をクリックします。

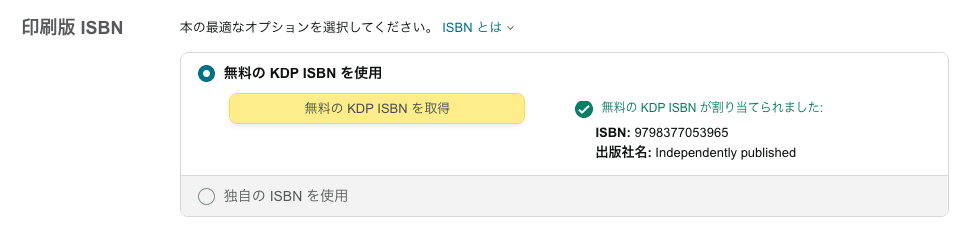

「無料のKDP ISBNを取得」ボタンをクリックすることで、本を出版する際に必要なISBN(国際標準図書番号 (International Standard Book Number))を無料取得可能です。

出版日を入力します。特にこだわりがなければそのままで良いです。

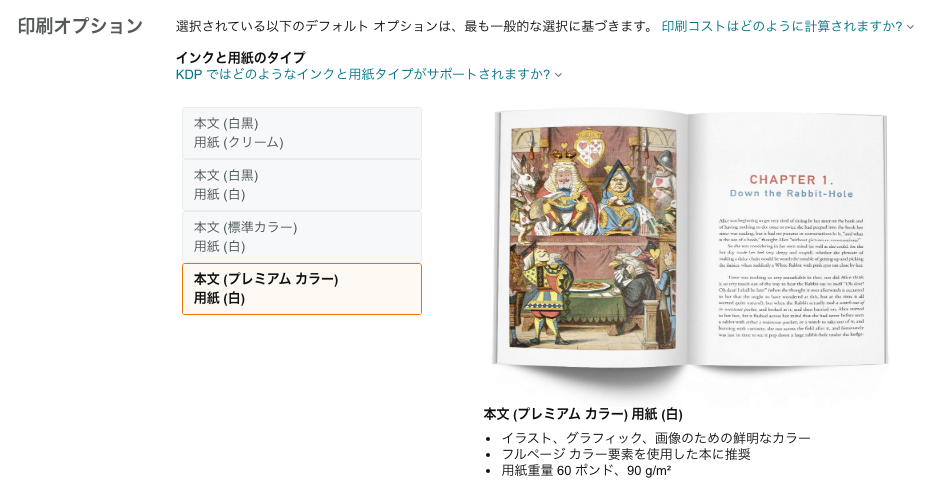

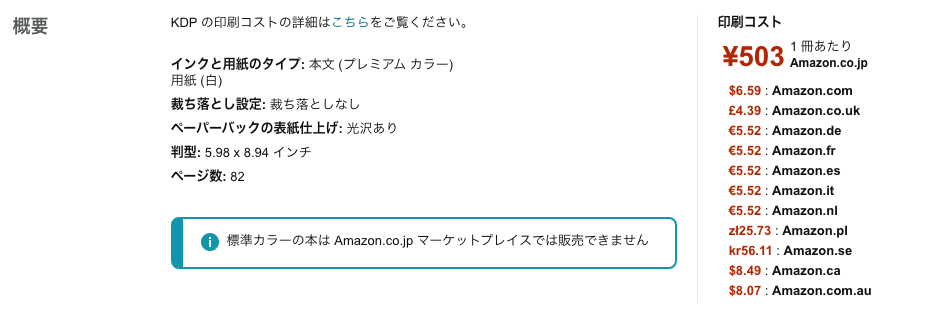

印刷オプションでは、インク、用紙、本のサイズを設定します。

本書では、「本文(プレミアム カラー)用紙(白)」を選択しました。2023年2月現在、標準カラーは日本のAmazonで販売できないので、プレミアムカラーとする必要があります。

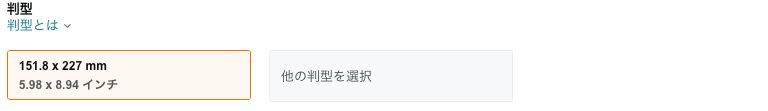

判型で、本のサイズを指定します。

本書は前述の通り「151.8×227mm」としました。

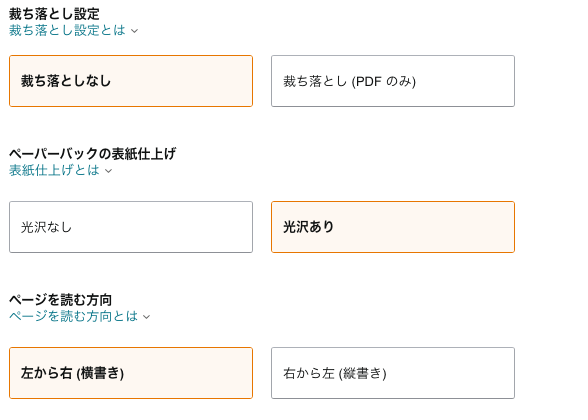

通常の書籍は、「裁ち落としなし」を選択します。写真集など紙のギリギリまで印刷したい場合は裁ち落としを選択します。

ペーパーバックの表紙仕上げの設定です。本書では「光沢あり」を指定しています。

ページを読む方向です。本書は横書きで、左手で本を支えて、右手でページをめくるので、「左から右(横書き)」を選択しています。

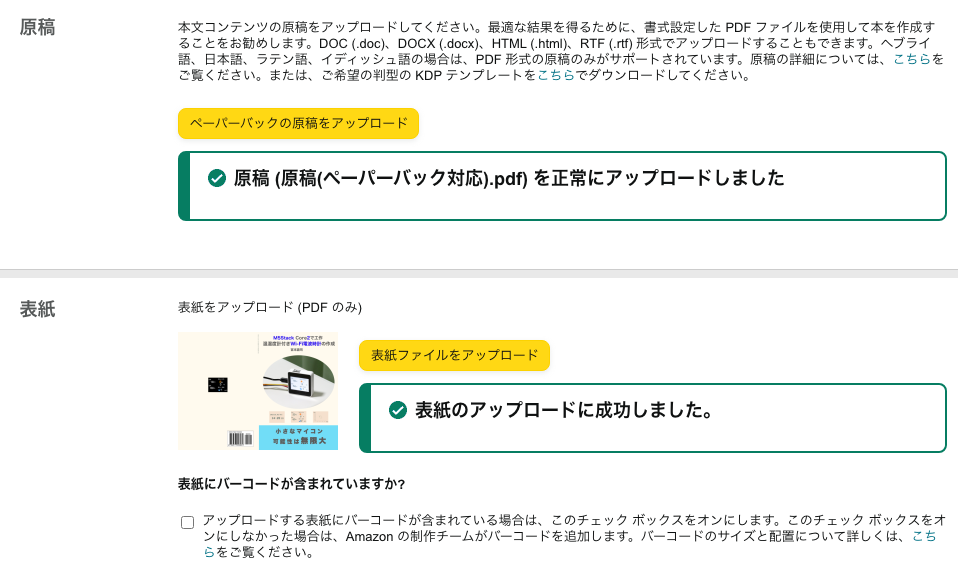

原稿と表紙をアップロードします。

どちらもPDFファイルに変換したものをアップロードします。

バーコードは表紙に含まれないので、チェックを外したままにします。

本のプレビューで「プレビューアーを起動」をクリックし、完成イメージに問題ないかを確認します。

概要で、印刷コストが表示されます。

最後に、販売価格を設定して完了です。

本書では、マーケットで販売開始されるまで、数十時間かかりました。気長に待ちましょう。

届いた著者用コピーを確認する

著者用コピーが届きました。

著者用コピーは印刷、製本料金と配送料を支払うことで、手元に届けることが可能です。

デメリットの1つとしても挙げましたが、ペーパーバックでは、発注を受けてから印刷、製本となるため、著者用コピーにおいても発注から届くまで1週間程度かかりました。

表面はつやつやで光沢があり、用紙も白く、レーザープリンタでカラー印刷されています。

一言でいうと、教科書です。

本書で言えば、サイズ感や厚みなど、中学の数学の教科書にそっくりです。笑

まとめ

Kindleペーパーバックの要点をまとめます。

メリット

- 執筆者

- 出版した電子書籍を紙の本にできる(嬉しい)

- 在庫を抱えない

- 販売の選択肢が増える

- 読者

- 読み方の選択肢が増える

- プレゼントとして購入できる

デメリット

- 執筆者

- 出版手続きに手間がかかる

- 読者

- 手元に届くまで時間がかかる

- 値段が高くなる

実施する上でのコツとしては、ページ数により余白の最適値が異なるため気をつける必要がある点です。

また、表紙は裁ち落としを意識して作成するとキレイに仕上がるでしょう。

やってみた感想としては、何と言っても紙で届くと嬉しいです。

手間はかかりましたが、やってみて良かったと思います。

コメント